“La guerra finisce in Italia nell’aprile del 1945 con la liberazione del Nord e i corpi di Mussolini, degli altri gerarchi del fascismo e di Claretta Petacci appesi a Milano a testa in giù ai ganci di un distributore di benzina di piazzale Loreto. La gente è eccitata e in molti fingono di aver vinto la guerra. C’è la corsa a liberarsi dei distintivi del partito fascista, cresce quasi per miracolo il numero dei partigiani, sui muri compaiono scritte di Viva Nenni, Viva Togliatti e manifesti contro la monarchia e a favore della repubblica. Ma, rileva Indro Montanelli, rientrato proprio in quei giorni a Milano dal rifugio in Svizzera, la città ha un «aspetto calmo e operoso», le manifestazioni politiche sono volute da «una ristretta minoranza», solo «i muri sono rivoluzionari». Ed Ernesto Rossi, anche lui a Milano in «quei giorni di buriana», scrive a Gaetano Salvemini: «Un’insurrezione popolare non c’è stata». Ma si consumano, di notte e di giorno, le vendette, si fa giustizia da soli, diventa spietata la mattanza di fascisti noti e meno noti. Tremila, dirà Giorgio Bocca, i giustiziati a Milano, 12.000-15.000 nell’alta Italia. Saranno molti di più. «Pietà l’è morta, la peste fascista deve essere annientata» scrive su L’Unità Giorgio Amendola, alto dirigente del Pci e figlio dell’esponente liberale ucciso, nel 1926, dalle botte degli squadristi. (…) L’Italia esce dal conflitto con «quaranta milioni di fascisti – riconoscerà sessanta anni dopo Eugenio Scalfari in un’intervista a Pietrangelo Buttafuoco – che scoprirono di essere antifascisti». E che accettano, osserverà Giordano Bruno Guerri, «la religione dell’antifascismo proprio come vent’anni prima avevano accettato quella fascista, perché era meglio fare così, perché era l’aria che tirava, perché tanto la nuova religione, come la passata, chiedeva solo ciò che gli italiani danno a qualunque credo vincente: un’adesione più formale che di contenuto».

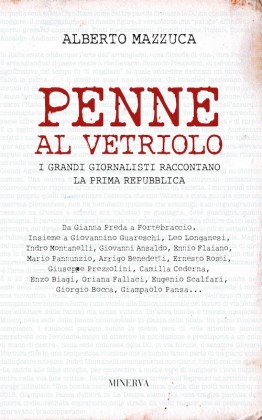

Giovannino Guareschi, Leo Longanesi, Fortebraccio e Gianna Freda (gli estremi della sinistra e della destra), Indro Montanelli, Ennio Flaiano, Mario Pannunzio, Arrigo Benedetti, Ernesto Rossi, Giuseppe Prezzolini, Camilla Cederna e tante altre penne al vetriolo sono quelle alle quali ricorre il giornalista e scrittore Alberto Mazzuca per raccontare e ricostruire il lungo carnevale triste della Prima Repubblica, quella che ‘nasce’ nel 1945 con la fine, chissà quanto fedele alla vera volontà del popolo alle urne, della monarchia e approda, senza più ossigeno, nel 1992, agli anni di Tangentopoli. Firme di ogni estrazione e di ogni appartenenza, letture di una storia che ci riguarda e alla quale non possiamo smettere di guardare, una storia che le nuove generazioni non conoscono e che è stata dimenticata da chi l’ha vissuta, in parte subendola e in parte agendola. Non è, quella del nostro Paese ‘after second world war’, una storia di cui andare troppo fieri. Non è una storia onesta. Prezzolini scrisse che siamo uno dei popoli meno liberali del mondo, un popolo composto da singoli che pretendono la propria libertà ma disprezzano quella degli altri. È la storia dei nostri ‘leader’, è la storia dei nostri condomini, è la storia delle nostre famiglie. È la storia anche, purtroppo, della Seconda Repubblica, che poco si è differenziata dalla sorella maggiore.

Un nostro dovere, che passa attraverso la conoscenza e lo studio, è “far comprendere, a chi invece non ha vissuto quegli anni, i motivi per cui oggi ci troviamo in un Paese in declino, con i giovani che non trovano lavoro e sono costretti ad andare all’estero, con il ceto medio quasi cancellato, con politici e dirigenti disonesti, con la povertà in aumento, con buona parte del giornalismo che non fa il suo dovere. Certo, è una storia amara perché documenta, al di là di ogni possibile dubbio, la miseria intellettuale della nostra classe dirigente. Ma quella miseria potrebbe anche essere, è la nostra speranza, il punto da cui ripartire”.

Alberto Mazzuca, Penne al vetriolo, Minerva

Ultimi commenti