“Chicago, 1997 (Ida Mae Brandon Gladney) – Ida Mae posa un po’ di miele sulla zanzariera della cucina, per le api. Distribuisce semi minuscoli di ipomocea e bella di notte. Sono una meraviglia da vedere: si svegliano tutti i giorni alla stessa ora, più affidabili delle persone meglio intenzionate. In cucina si muove esattamente come avrebbe fatto nel Mississippi, aggiunge uova e zucchero, burro e noce moscata alle patate dolci, fa bollire foglie di verza e senape insieme allo zampone finché non è lucido e saporito, poi prepara il pane di granoturco che lo accompagnerà. Le ricette non le servono. Ha tutto in testa, come Miss Theenie lo insegnò a lei e alle sue sorelle nel Mississippi. Mescola farina gialla, farina bianca, un po’ di lievito in polvere e una manciata di sale in un padellino. Vi sbatte sei uova, un pizzico di zucchero, e versa due dita d’olio nella padella prima di riempirla con la pastella. Poco tempo fa, Eleonor è andata a sud con un’amica, e al ritorno ha raccontato che la gente del Mississippi si è ridotta a usare farina autolievitante per preparare il pane di granoturco. A Ida Mae è sembrata una cosa incomprensibile, un cambiamento rivoluzionario rispetto alle sue abitudini e alla tradizione. Sin dai tempi della schiavitù si era usata soltanto la farina di granoturco, l’unica disponibile. Quella lievitante esiste da anni, al Nord, ma Ida Mae non l’ha mai usata perché da giovane non è mai stata abituata a farlo. Non sarebbe quella autentica. Ma visto che le cose stanno così, adesso, ha deciso di provarci almeno una volta. È uscita con Eleonor, ha comprato un po’ di farina autolievitante e l’ha provata. Ma il pane di granoturco si è gonfiato come una torta, (…) non ha mai più voluto provarla. (…) In questo periodo della vita il centro del suo mondo sono la cucina in cui rievoca i ricordi e le pietanze del Sud, e il salotto dal quale osserva le strade del Nord”.

Il reportage giornalistico basato sul metodo di rilevamento utilizzato da sociologi e antropologi delle Storie di Vita è un genere che amo molto. Purtroppo in Italia, fatto salvo qualche testo scritto da professori universitari ad uso quasi esclusivo degli studenti che frequentano i loro corsi, c’è poco. Il motivo è semplice: per farne uno fatto bene ci vogliono anni e fondi, qualcuno che ascolti il tuo progetto e che investa, anticipando costi e pagando un vero e proprio stipendio. Qui, è un’utopia. Mancano gli investitori culturali ma, soprattutto, mancano studiosi in grado di dedicare una parte della loro vita allo studio, alla ricerca, il tutto senza ospitate tv o radio, il tutto in grande solitudine. No, non è roba per noi.

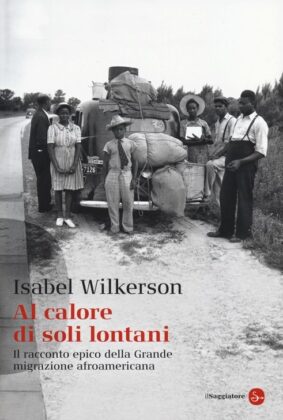

La Wilkerson ha impiegato 15 anni per dare vita alle 500 pagine di questo magistrale viaggio, di questo “racconto epico della Grande migrazione afroamericana” di sei milioni di uomini, donne e bambini dagli stati del Sud verso le metropoli del Nord. La migrazione ebbe inizio a ridosso della Prima guerra mondiale e si normalizzò negli anni settanta: insieme al sogno di una vita migliore (c’è sempre una vita migliore verso la quale aspirare: in qualunque latitudine uno nasca, la perfezione è sempre più in là), nelle valigie piegarono le tradizioni e gli usi, la cultura, la passione dolorosa, un passato ancora troppo recente di schiavismi.

Il testo si legge come e meglio di un romanzo. Sembra una saga, lo è. Tre i personaggi, tutti reali, intorno ai quali il racconto si dipana: Ida Mae Gladney, George Swanson Starling e Robert Pershing Foster. Non li dimenticherete.

Nel lungo viaggio verso una nuova casa, verso un futuro migliore, ritroverete la sofferenza e la malinconia dei nostri migranti. Quelli che da Sud continuano a salire verso Nord, quelli che cambiano bandiera. Si lascia un sistema politico ed economico arrugginito, non si lasciano i profumi, la terra, l’acqua, le variazioni dei tramonti, i sapori. Quello, cristallizzato in malinconica tonalità, viene via con noi.

Isabel Wilkerson, Al calore di soli lontani, ilSaggiatore

Ultimi commenti