“Ci sono persone che scrivono libri perché il loro lavoro è scrivere libri. Per me non è così. Non sono uno scrittore. Io sono un militare e mio padre è un generale afghano. Ho studiato Scienze strategiche in Italia e nel mio paese ho fatto la guerra, come fanno tutti i soldati. Ho incontrato gli sguardi dei nemici, abbiamo fiutato il terrore l’uno dell’altro, i battiti impazziti. Ho vissuto la paura, la fuga, il coraggio della disperazione. Ho sparato, ho ucciso. Sulla spalla sinistra porto la traccia della ferita di un kalashnikov. Gli altri segni, quelli invisibili agli occhi, sono rimasti nel cuore, nella testa, nel modo che ho di guardare la vita. (…) I talebani e i mujaheddin, i fondamentalisti, perseguitano la povera gente, assegnando il titolo di ‘infedele’ a chiunque non accetti di sottostare ai loro soprusi, mentre i loro figli infangano il nome dell’Islam in patria e in giro per il mondo con una condotta indegna. In Afghanistan si accusa di infedeltà chi beve una birra, chi non porta la barba abbastanza lunga, la donna che solleva il chador. Ricordo la naturalezza con cui i capi fondamentalisti si muovevano per le vie di Kabul, seguiti da uno sciame di macchine blindate. Anche mio padre era sempre circondato dagli uomini della scorta. E poi i soldi, le ville, il lusso sfrenato: la ricompensa dei mandanti per i traditori del proprio paese. (…) Sono tante, forse troppe, le cose che ho visto nei primi trentatré anni di vita. Adesso le racconto. Ho lasciato le armi per impugnare la penna. Traccio i fatti senza addolcirli, senza velarli. Dopo aver vissuto l’infanzia, l’adolescenza e la prima giovinezza nell’ipocrisia, ho un tremendo bisogno di verità. (…) Sono nato nel 1986 a Kabul, nel ricco quartiere di Makorian, costruito dai russi. Sono il più piccolo di sei fratelli, quattro maschi e due femmine. Dopo di me, mia madre perse alcuni bambini. Non ho mai saputo se per sfortuna o se per volontà”.

Ho preso questo libro dopo averne sentito parlare per caso. Si citava Domenico Quirico, si diceva fosse stato lui a firmarne la prefazione. Devo a Quirico molto. Di Medio Oriente non sapevo nulla, solo le classiche piccole cose viste e dette all’occidentale maniera. Poi ebbi modo di ascoltarlo e poi di leggerlo e di ‘seguirlo’ nel suo percorso di scoperta coraggiosa, di narrazione. Lui, un paio di buone amiche che da quei sistemi ‘politici’ sono dovute scappare ma che hanno portato via tutto l’amore per i luoghi, per la terra, per la cultura millenaria, mi hanno aperto gli occhi. Sono grata. E vorrei che tutti, che tutte, sentissero la necessità di conoscere quello che ci viene presentato dai nostri Signori e Padroni come un posto nemico e diabolico senza scindere un popolo dai suoi aguzzini. Le memorie che Farhad scrive sono tremende, difficili da leggere, c’è un pugno almeno in ogni pagina. La ricchezza, la povertà, la fuga, gli amici di infanzia, l’Iran, poi l’Italia, passi alterni che accompagnano la crescita di Farhad, sono momenti e insieme elementi, intimi e corali. Si sentono i colpi delle armi, si sente l’esplosione del silenzio terrorizzato. Ascoltare, noi dobbiamo ascoltare perché non conosciamo e conoscere è sempre un dovere, un atto di liberazione.

Fahrad dice di non essere uno scrittore. Per fortuna, dico io. Perché non puoi essere un mestierante e raccontare come è riuscito a fare lui la lapidazione di una donna: “Le urla che si levarono dal campo quando le guardie separarono la madre dalle sue figlie non le potrò mai dimenticare, fu rumore di cose strappate. Forse quell’urlo disperato, per pochi istanti, ricordò a chi era presente su quegli spalti che l’umanità era ormai cosa perduta. Ma non durò che un attimo, quello dopo i talebani stavano trascinando la donna verso una delle buche. La gettarono dentro mentre un terzo pick-up faceva il suo ingresso nello stadio: era colmo di pietre”.

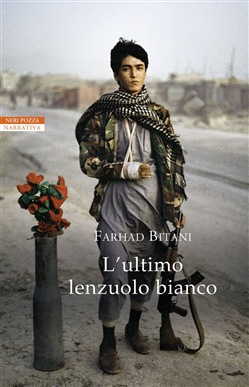

Farhad Bitani, L’ultimo lenzuolo bianco, Neri Pozza

Ultimi commenti