Tiziana Pasetti

Trama – Ogni luogo del mondo ha una sua storia, una storia che non è legata al racconto di chi è riuscito a dominare con la forza i popoli piegandoli e rendendoli muti, quasi invisibili, di certo inferiori, umani neanche a metà. Quattro parti, ognuna contenente numerosi capitoli, per narrare un continente immenso, ricco di sfumature, che è solo faraoni e deserto e safari e schiavi. La Prima Parte, Un lontano passato da non dimenticare, va dal regno autonomo Kush, rivale ancestrale dell’antico Egitto, al Benin, il gigante della foresta pluviale. La Seconda Parte, Esplorazione portoghese dell’Africa e inizio della tratta atlantica degli schiavi, va dall’impero d’oro Ashanti a Harriet Tubman e la ferrovia sotterranea. La Terza Parte, L’abolizione della schiavitù e l’affermazione del colonialismo, va dalla Liberia, una repubblica africana fondata da schiavi affrancati, al Congo belga con i suoi nuovi padroni e i nuovi sfruttamenti. La Quarta Parte, L’ardua conquista della libertà, va da Patrice Lumumba e la liberazione del Congo, a Theresa Kachindamoto, il Terminator del Malawi.

Un assaggio – Nei circoli accademici dell’Occidente, l’interesse per la storia africana crebbe a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, parallelamente alla conquista dell’indipendenza da parte di molti Paesi del continente e alla fiducia nel futuro che iniziava a permeare tutta l’Africa. Fino a quel momento, la ricerca storica aveva radici dell’imperialismo: gli europei – per lo più personaggi potenti o audaci esploratori – erano i protagonisti, mentre gli africani venivano ridotti al rango di comparse passive. Ora si voleva invece approfondire la storia precoloniale per trovarvi indicazioni utili a capire come sarebbe potuta diventare l’Africa autogovernata del futuro. È però risaputo che in campo storico le fonti primarie – ossia le fonti originarie del periodo analizzato – sono sempre state cruciali. Questo poneva dei problemi, poiché molti Paesi africani non disponevano di lingue scritte precedenti all’epoca coloniale. La tradizione orale era certamente ricca, ma gli storici di allora la ritenevano inaffidabile nel migliore dei casi, inutilizzabile nel peggiore. Al di là dei resti archeologici e degli studi a carattere linguistico, la conoscenza della storia dell’Africa antica ci ha data da fonti scritte di visitatori stranieri, quali per esempio gli esploratori arabi che giunsero nell’Africa occidentale nel Medioevo o i missionari europei che cercarono di diffondervi il cristianesimo a partire dal XVI secol. Sono narrazioni preziose ma problematiche, che talvolta grondano di razzismo, disprezzo e scarsa considerazione. Nelle fonti scritte tuttora disponibili sull’esplorazione europea delle parti interne dell’Africa nell’Ottocento, spesso è lampante che chi effettuava le spedizioni ritenesse sinceramente di essere il primo a scoprire montagne, laghi e fiumi del continente. Gli africani incontrati sul cammino non erano visti come propri simili, ma piuttosto come elementi costitutivi della natura, al pari degli animali esotici tipici dell’ambiente.

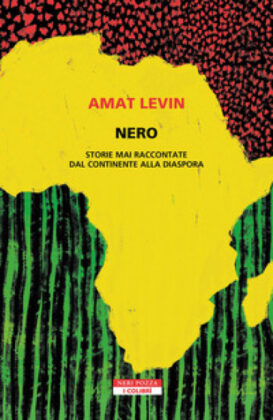

Leggerlo perché – Amat Levin, giornalista, scrittore e podcaster svedese di origini gambiane, con queste sue storie (vere) mai raccontate dal continente alla diaspora, ci aiuta a scoprire un luogo che l’Occidente ha strumentalizzato e alterato, negando ai suoi luoghi e alle sue genti il diritto di rivendicare una narrazione diretta e dignitosa. Sapere e conoscere non è una scelta, è un dovere.

Amat Levin, Nero, Neri Pozza

Traduzione dallo svedese di Gabriella Diverio

Ultimi commenti