“A Sarajevo provai per la prima volta questa sensazione: era una strana miscela di altruismo, desiderio di aiutare gli altri, e puro egoismo, la ricerca dell’ebbrezza di intervenire per salvare esseri umani, ma anche di vivere la mia vita sul filo del rasoio. (…) La botta di endorfine di sentir fischiare proiettili e missili non assomigliava a nulla che conoscessi e, in confronto, la vita quotidiana sembrava monotona. Il giornalista della BBC Jeremy Bowen, anche lui a Sarajevo in quello stesso periodo, descrive molto bene questa sensazione nel suo memoir, War stories: ‘Durante la guerra l’alternativa – la vita normale – sembrava insipida. Non avevo alcun desiderio di stare al sicuro a Londra, di fare il pendolare per andare al lavoro. A Sarajevo mi sentivo libero”. Mi dicono che non è raro che i corrispondenti di guerra si sentano così: Anthony Loyd, un altro giornalista veterano di molti conflitti, ha intitolato il suo memoir My war gone by, I miss it so (La mia guerra è finita, mi manca da morire). Immagino ci siano dei paralleli tra i nostri ruoli: siamo entrambi non combattenti che vanno in luoghi estremi come persone neutrali per fare del bene, che si tratti di salvare vite o raccontare al mondo delle atrocità. E, come accade talvolta ai giornalisti, era molto difficile non farsi coinvolgere dalla realtà dell’esperienza per le persone del posto, le cui esistenze erano devastate. Mi dispiaceva moltissimo per loro. I cittadini di Sarajevo erano persone perbene che non avevano fatto male a nessuno, eppure venivano fatti a pezzi. Non li conoscevo e non sapevo nulla del loro passato, ma erano estremamente vulnerabili ed è la fragilità della vita umana – quando è ridotta all’essenziale – a renderci tutti uguali. La maggior parte dei civili che incontrai a Sarajevo erano persone aperte e generose. Si facevano in quattro per portarmi cibo e regali quando le cose andavano bene, e capivano quando non potevo aiutarli. E mi ricordavano moltissimo la mia famiglia gallese. Erano circondati dall’erba verdissima del loro paese, ma al tempo stesso erano stretti d’assedio dai mortai, dai proiettili traccianti e dalle bombe. Nonostante la barriera della lingua, sentivo di capire fino in fondo chi erano e come si sentivano; era come essere di nuovo a casa”.

David Nott è un primario di chirurgia generale e vascolare, insegna chirurgia all’Imperial College di Londra e per oltre venticinque anni ha prestato servizio come volontario in zone di guerra (Afghanistan, Bosnia, Sierra Leone, Liberia, Darfur, Congo, Iraq, Yemen; Libia; Gaza e soprattutto – leggendo il libro capirete il motivo del legame profondo – Siria) o colpite da disastri naturali, come i terremoti ad Haiti e in Nepal. Durante la prima ondata del Covid19 è sceso in campo anche per combattere di petto questo ulteriore ‘sfregio’ alla salute degli uomini e delle donne. È una autobiografia che consiglio perché non solo ci porta nei luoghi del mondo dove si incarna tutta la cattiveria e nello stesso tempo tutta la bontà del mondo (da una parte i carnefici e dall’altra medici, infermieri, volontari, anche giornalisti veri) ma perché ci racconta cosa si muove all’interno dell’animo di chi sceglie di abbracciare la professione medica. Sicuramente il bisogno di aiutare e salvare vite ma anche una profonda passione personale verso tutto quello che ruota intorno al mondo ospedaliero: stile di vita, modo di pensare, capacità di rispondere allo stress, necessità di essere sul posto sempre pronti con il bisturi in mano. In tempi di pace e sicurezza, e nel nostro Occidente è stato un tempo lungo, ci siamo abituati ad una medicina lussuosa, fatta di orari definiti, di costose visite intra moenia, di medici belli e affascinanti. Ma la medicina ha sempre chiamato quando la vita è stata a rischio, e non sempre è possibile gestire la cura attraverso un cartellino da timbrare in entrata e in uscita. Credo oggi sia necessario, soprattutto per chi sceglie questa strada (medici ma anche infermieri), ripensare quale sia la spinta personale, il livello di abnegazione e responsabilità. C’è lo spazio per essere, poi, definiti eroi. C’è lo spazio per chiedere di essere trattati in modo consono da un punto di vista economico. Ma mentre infuria la tempesta, che siano pallottole o gocce invisibili di virus furioso a minare la vita, si deve stare al fronte, primi fra gli ultimi.

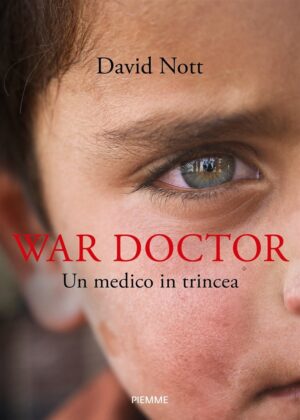

David Nott, War doctor, Piemme

Ultimi commenti